本年、株式会社ムラカミは創業100周年を迎えます。

これもひとえに皆様方の温かいお心遣いとご支援の賜物と、衷心より厚く御礼申し上げます。

1907年(明治40年)に九州の福岡から創業者である村上和三が13歳で北海道に渡り、1925年(大正14年)独立開業して株式会社ムラカミの歩みが始まりました。北海道の風土に育まれて100年、この間、幾多の環境の変化が訪れました。その度に、人との出会いに助けられ数多の困難を乗り越えてまいりました。

“人は城、人は石垣、人は堀”と申します。これからも私どもは「人」との出会いとご縁を大切にして歩みを進めて参ります。

100周年は、単なる通過点に過ぎません。当社及び当社グループ社員一同はこの北海道の風土を誇りとして、次の100年に向けて新しい価値を創造し、社会に貢献してまいります。

今後とも、格別のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

守る=伝統を守り

壊す=新たなステージへ挑戦し

創る=人との繋がりや価値を創造する

弊社の企業理念「守って 壊して 創る」。

そして100周年の想いを

ロゴに込めております。

コーポレートカラーである青から赤に変わるグラデーションには

「変革や挑戦への想い」を

“100”の数字には地球をモチーフにあしらい、これからの展望である

「グローバル展開への想い」を

地平線には、100年を迎え更に150年、200年へとこれからのムラカミが描く

「成長と発展への想い」を

そしてコーポレートロゴである“M”には

「人と人とが支えあう想い」を込めました。

脱亜入欧、殖産興業、富国強兵。

明治維新以後、大久保利通の

殖産興業政策に代表されるように

我が国は官民挙げて西洋に学び、

失敗と成功を重ねながら

近代産業の礎を築き上げました。

多くの近代化事業が興される中で、

麻製品の国産化は急務でした。

先人の努力により国産化された麻製品は、

生活の欧米化を支え、

また二度の対外戦争(日清・日露)の

勝利につながるものとなり、

その結果、日本は文化や工業技術など

様々な分野で西洋諸国と対等な立場に

なるまでに発展を遂げました。

製麻工場建設や近代製麻業の発展という

困難な課題に挑み、

製麻業の尽くした人々のストーリーには、

豊前国京都郡黒田

(福岡県京都郡みやこ町)と

北海道札幌を繋ぐ「麻の道」が

ありました。

豊前国上田村(現福岡県京都郡みやこ町勝山上田)に生まれました。

長じて上京し、内務省職員として国策である殖産興業政策に携わります。特に生活スタイルの急速な西欧化や軍事装備品に不可欠な麻製品の工業化が急務として、彼はフランスに渡り、その栽培法から生産工場関連の技術について寝食を忘れて学び、わずか三年でその技術を習得しました。

帰朝後、政府による新たな工場建設の規制などの困難な状況の中、近江(現在の滋賀県)に日本初となる製麻工場を建設します。その後も栃木県、北海道に製麻工場を建設し、日本の近代製麻業の発展に尽くしたことから、「日本製麻業の父」と呼ばれています。特に北海道の工場建設の際に実施した事前調査をまとめた報告書「北海道紀行」は、その後の北海道における農林水産業の発展や土地開発などの参考図書として重宝されました。

しかしフランス滞在における無理がたたり1892年に僅か42歳の若さで逝去しました。

彼の弟、吉田増蔵は、今年100年を迎える元号「昭和」や、上皇陛下の名前・称号を考案した人物としても知られています。

当時の北海道製麻 役員たち

豊前国黒田村(現福岡県京都郡みやこ町勝山黒田)の庄屋に生まれ、24歳の時に親戚の吉田健作を頼り上京して農商務省勧農局に勤務します。

1880年に北海道紋べつ村(現在の伊達市)の製糖工場に赴任し、近江の製麻工場設立の際には、吉田健作の依頼により工場建設監督官として参画します。その後、北海道製麻会社の設立にも工場建設主任として携わりました。

1891年に同社を離職後、欧米農法を学ぶため外遊します。帰朝後は、札幌東区に居住し、ここを拠点として道内各地を開墾し、手広く営農業を興しました。

また札幌区議会議員などの要職も務め、道内には宮村の名前が付けられた地区や神社、通りが今でも残ります。道内の農業振興や地域発展に尽くした彼の功績の大きさをうかがえます。

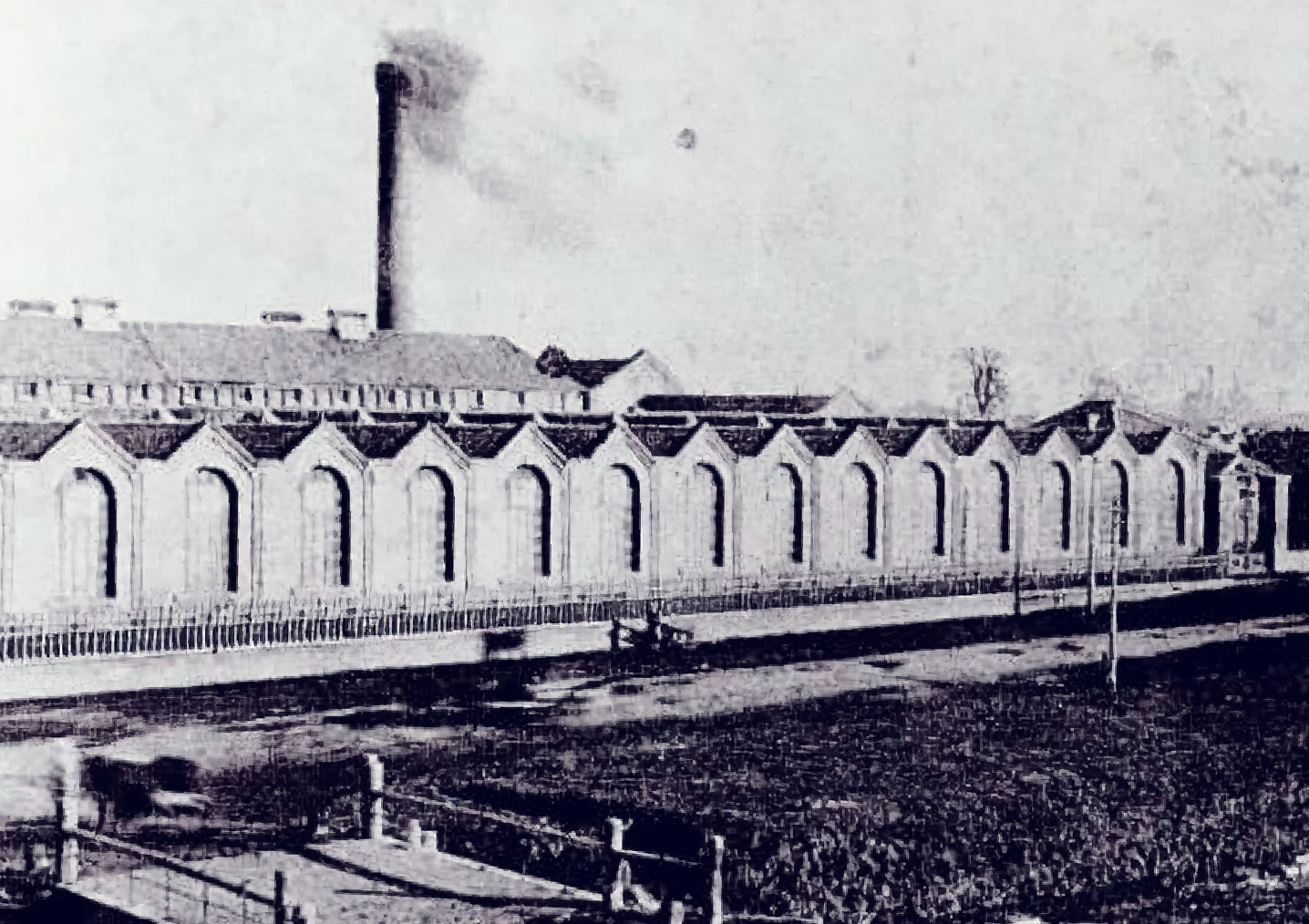

北海道製麻会社

弊社創業者の村上和三の叔父である村上道太郎は、豊前国黒田村(現福岡県京都郡みやこ町勝山黒田)で生まれ、15歳頃に北海道に渡り設立間もない北海道製麻に勤めます。

ここで製麻技術を習得した彼は札幌市内に日本製麻を興します(1903年に近江と下野が合併してできた同名の会社とは別)。従業員は約30名で主に鰊網や畳糸を製造していましたが、材料の製線は縁のある北海道製麻から仕入れて加工していました。

後に帝国製麻の代理店が合併して興した合名会社札幌製綱所の経営に参画して専務を務めます。

大正時代には亜麻粗線を製造する東洋製線株式会社にも関わるなど様々な製麻事業に携わり重要な役職に就いていました。

1889年に豊前国黒田村(現福岡県京都郡みやこ町勝山黒田)で生まれ、その後、北海道へ渡り、草創期の北海道製麻会社に勤務します。

工場稼働の翌年、不幸にも彼は作業中に誤って機械に接触する事故により亡くなります。17歳の若さでした。

余談ながら、彼が亡くなった年に宮村朔三は北海道製麻を辞しています。

当時の北海道製麻 役員たち

北海道製麻会社

北海道製麻会社の記録に「明治23年(1890)には本社工場が竣工、札幌、東京、鹿児島、福岡、大津の各地から募集した300人に及ぶ男女職工により全作業を開始した」という記載があります。この300人の中に魯吉が含まれていたと考えられますが、彼は工場の建設中に北海道製麻会社に就職しているので、職工では無く宮村朔三の下で機械の設置作業などに従事していたのかも知れません。

製麻工場の建設では、欧州に派遣された吉田健作が買い付けた製麻紡織機の据え付けを宮村朔三が監督官として行っています。あくまでも推測ですが、宮村朔三の下に道太郎や魯吉といった黒田村出身者が一つのチーム(組)として宮村朔三を支えていたとも考えられます。

札幌製網所古写真

創業者・村上和三は、

1907年(明治40年)13歳の時に

福岡県京都郡黒田村

(現在のみやこ町勝山黒田)から

北海道へと渡ります。

札幌で製麻業を営む

叔父の道太郎を頼ってのことでした。

当時の北海道は開拓の息吹が残っていて、

国策で興され官営から

民間に譲渡された事業や

産業が数多く稼働していました。

中でも製麻業は土地の優位性もあり、

拡大の一途を辿っていました。

吉田健作、宮村朔三らが拓いた黒田から

札幌へと続く「麻の道」を

また一人、同郷の村上和三が歩み始めます。

和三は道太郎の製麻工場で働きながら夜学に通い、労を惜しまず仕事に打ち込みました。

その甲斐あって彼は麻(繊維)の目利きに成長します。それは後年、畑違いの会社に好条件で誘われたときに「麻なら僅かの布でも見分けがつくが他のことはよくわからないので」と断っているほどです。

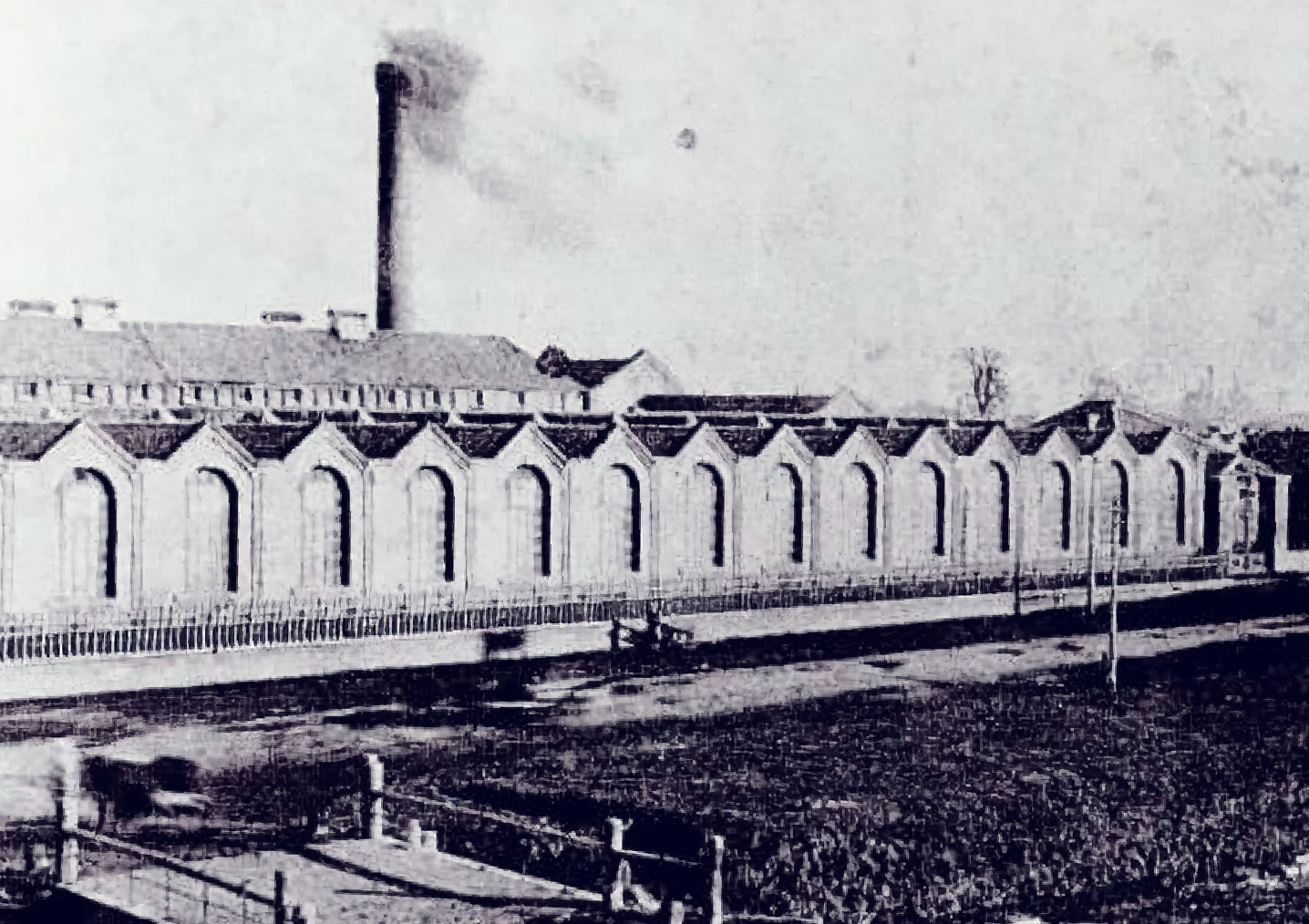

当時は満二十歳で兵役義務がありました。和三は戸籍のある福岡県の小倉十二師団に入隊します。

彼は三年の兵役を中国の青島で過ごしました。

そして満期除隊を迎えた彼は再び札幌へ戻り、叔父の道太郎が関係していた麻糸の原料を作る東洋製線株式会社に勤めます。

北海道の主要産業へと成長した製麻業は道内各地に麻畑や製麻工場が作られ最盛期を迎えようとしていました。

叔父の下で働き、製麻業のノウハウを学んだ和三は一九二五年(大正十四年)、自ら紡績事業を興します。この時三十一歳。

札幌市北五条の借家で始めた村上和三商店は、帝国製麻製品の取扱い店として道内外に顧客を持ち、和三の誠実で正直な商いの姿勢は製麻会社最大手の帝国製麻の上層部からも大きな信頼を得ていました。

のちに現在本社がある桑園(札幌市中央区)に地所を買い工場を建てるなどして順調に業績を伸ばします。

太平洋戦争が終結し、ほとんどの国内産業が壊滅的な打撃を受ける中、和三は北海道の繊維不足の解消を標榜して室蘭に繊維工場を設立します。

しかし、戦後に吹き荒れた労働争議や技術者の不足などの諸問題が和三の前に立ちはだかります。

やがて懸命の努力も甲斐なく、事業を整理することになりました。これは和三にとって最大の苦難であり、彼は後年にこう書き残しています。「涙と共にパンを食べた人でなければ、当時の私の心情を解することは出来ない」

当時の苦しい心情がしのばれます。

多くの苦労を乗り越えた和三は商いの心構えを十一箇条にまとめています。中でも以下の二つは、誠実さと努力で物事にあたる彼の姿勢を表しています。

一、何事も身を捨てて物事にあたること

一、何事もやれば出来るという信念

繊維業一筋に不撓不屈の精神で生きた和三の生涯。

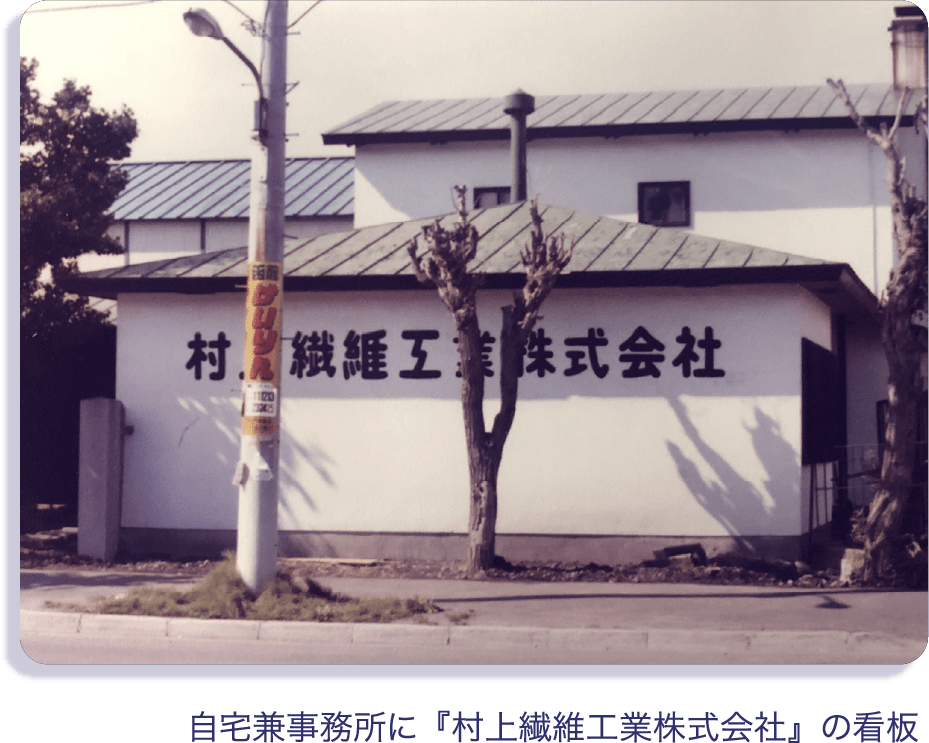

村上和三商店から村上繊維工業株式会社、そして株式会社ムラカミと社名は変わりましたが、和三が遺した商いの心構えは今この時にも生きています。

ムラカミビル三階の事務所へと続く階段を

ゆっくり、しっかりとした足取りで登っていく。

村上忠三は齢90を過ぎても

そうして会社に顔を出していました。

その姿を多くの社員が

昨日のことのように憶えています。

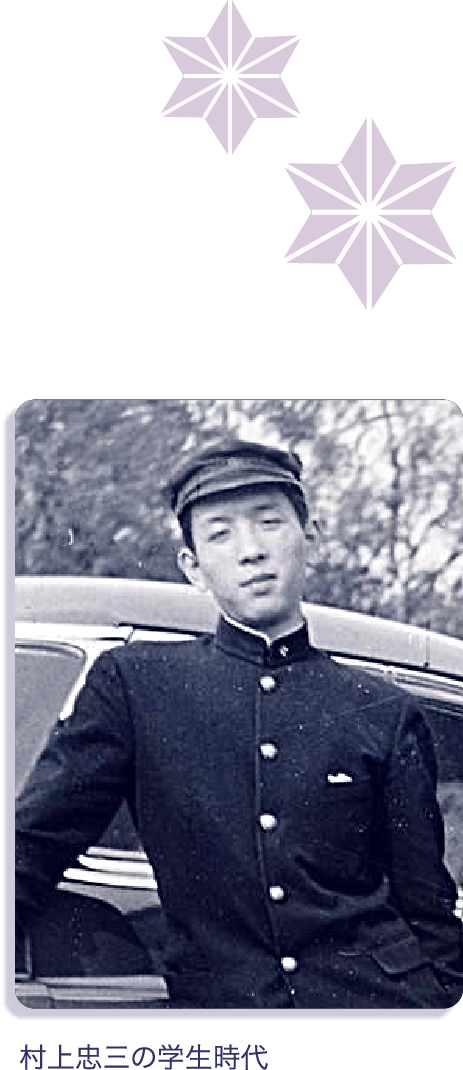

村上忠三は一九三一年(昭和六年)、札幌に生まれました。二男四女の四番目。村上家の次男として父の和三が三十七歳の時に授かった子です。

忠三が生まれた年に、中国東北部で柳条湖事件が起きます。いわゆる満州事変の始まりです。戦火の拡大と共に国内経済は戦時体制に移行し、軍需産業が経済の中心になります。特に麻製品は陸海軍が大きな得意先でしたので、その旺盛な需要に製麻業も活況に沸きます。一九三一年から一九三七年の日華事変に至る五年間は戦前の製麻紡績業の黄金期といわれ、記録では一九三三年の綿布輸出量が本場の英国を抜いて世界一位と記されています。

一九三七年を過ぎる頃から、長引く戦争の影響と欧米諸国との外交的軋轢によって日本は統制経済に移行せざるを得なくなります。政府による物資の統制と配給が始まり、自由な経済活動が難しくなりました。

この措置に対応すべく麻製品(綿帆布)を扱う業者が集まり「日本天幕雨具工業組合連合会」が発足します。これは各地の業者を地区ごとに集約して限られた物資の分配等を決めるという仕組みです。北海道地区は村上和三が尽力し道内をまとめました(関西重布会設立記念誌より)。

忠三の少年期はそうした時代でした。

やがて終戦。その翌年の一九四六年(昭和二十一年)に村上和三商店は村上繊維工業株式会社へと改組しました。個人商店から会社組織への転換です。

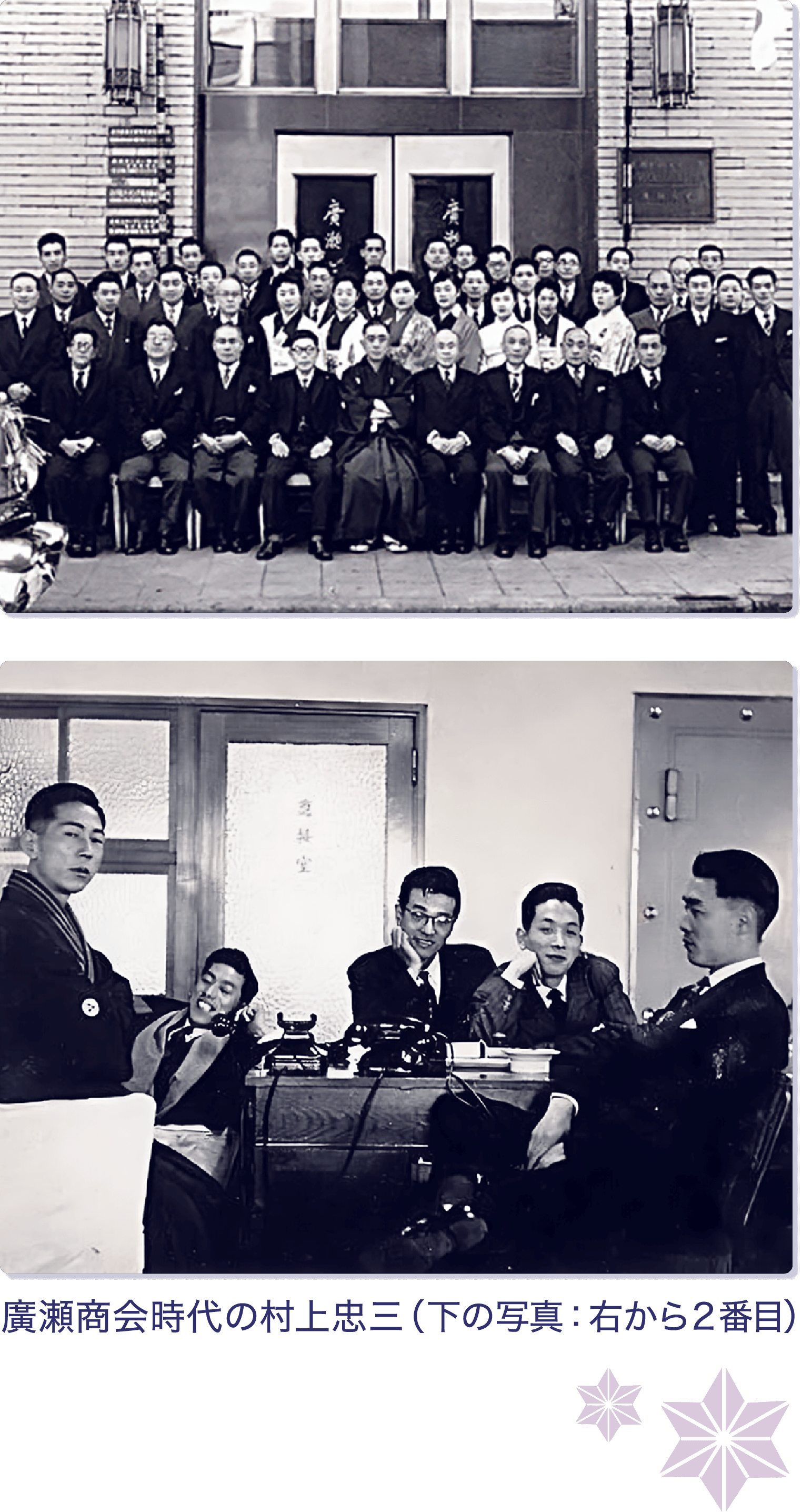

一九五四年(昭和二十九年)に立教大学経済学部を卒業した忠三は東京の廣瀬商会に就職します。廣瀬商会は和三の時代から親交のあった全国規模の繊維卸業者で、忠三はここで三年間修業しました。

また、この年は父の和三が室蘭に紡績工場を設立した年でもあります。エピソード1で触れましたが、一九五四年から一九六一年(昭和三十六年)は村上繊維工業にとって冬の時代と云えます。和三が決断して設立した室蘭の紡績工場は運営が思うに任せず、やがて整理する事態となりますが、東京から戻った忠三は社長である父の苦悩を間近に見ながら働きました。この経験が忠三の経営者としての姿勢に大きな影響を与えます。

当時の村上繊維工業(株)は国鉄やトヨタ自動車、郵政などといった大口向けに繊維製品を製造販売するほかに、戦前から扱っていた畳糸(麻)などの販売も行っていました。戦後、我が国の経済を支えた大きな柱の一つは繊維業界でした。当時は化学繊維をはじめとする新しい繊維が次々と誕生します。それに伴い麻製品は業界の中心から外れ始めます。

その頃、村上繊維工業は攻めの経営から守りの経営へと舵を切ります。室蘭工場の整理で負った痛手から会社を守り回復させる。それが最優先となりました。高度経済成長期とはいえ、その道のりは険しいものでした。そうした中、忠三は和三の片腕として会社の経営を補佐します。

一九七二年(昭和四十七年)、忠三は四十一歳で社長に就任します。翌年に起きたオイルショックなど、経済の変動期にあっても堅守の姿勢に変わりはありません。古くからのお客様を大切にしながらその要望に沿うように取り扱いの品数を広げ信頼を得ます。幸いにも札幌の中心部に近い桑園地区に地所を持ち、社屋や工場、倉庫といった堅固な資産が会社運営の大きな支えとなりました。

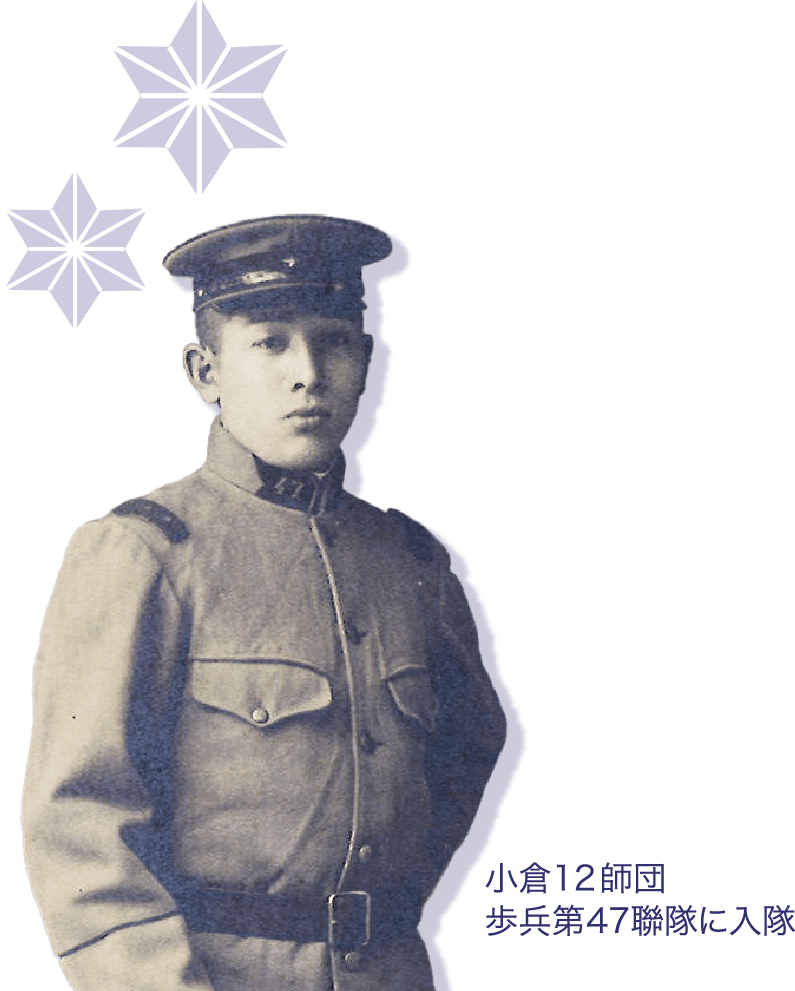

一九七六年(昭和五十一年)二月、父の和三が八十二歳で亡くなります。明治、大正、昭和と北海道の製麻業と共に歩んだ黒田村出身の最後の人でした。古い桑園地区の地図を見ると札幌競馬場の近くに「村上麻工場」と記されています。桑園の村上と云えば麻工場と云われていた時代がありました。

父であり創業者の和三が世を去って六年後の一九八二年(昭和五十七年)、会社の裏を通る鉄道の高架工事の影響もあり、古くなった施設を整理して本社社屋を新築します。更にその七年後、社名を株式会社ムラカミと変更して繊維の文字が社名から消えます。かつて、北海道経済を牽引した製麻業の隆盛は見る影もなく衰退していました。村上忠三は二代目として堅実に会社を守り抜き、次世代に繋ぐ意思を社名に込めたのでしょう。

今でもムラカミビルの大通り側に面した壁には「村上繊維工業株式会社」の看板は残されています。

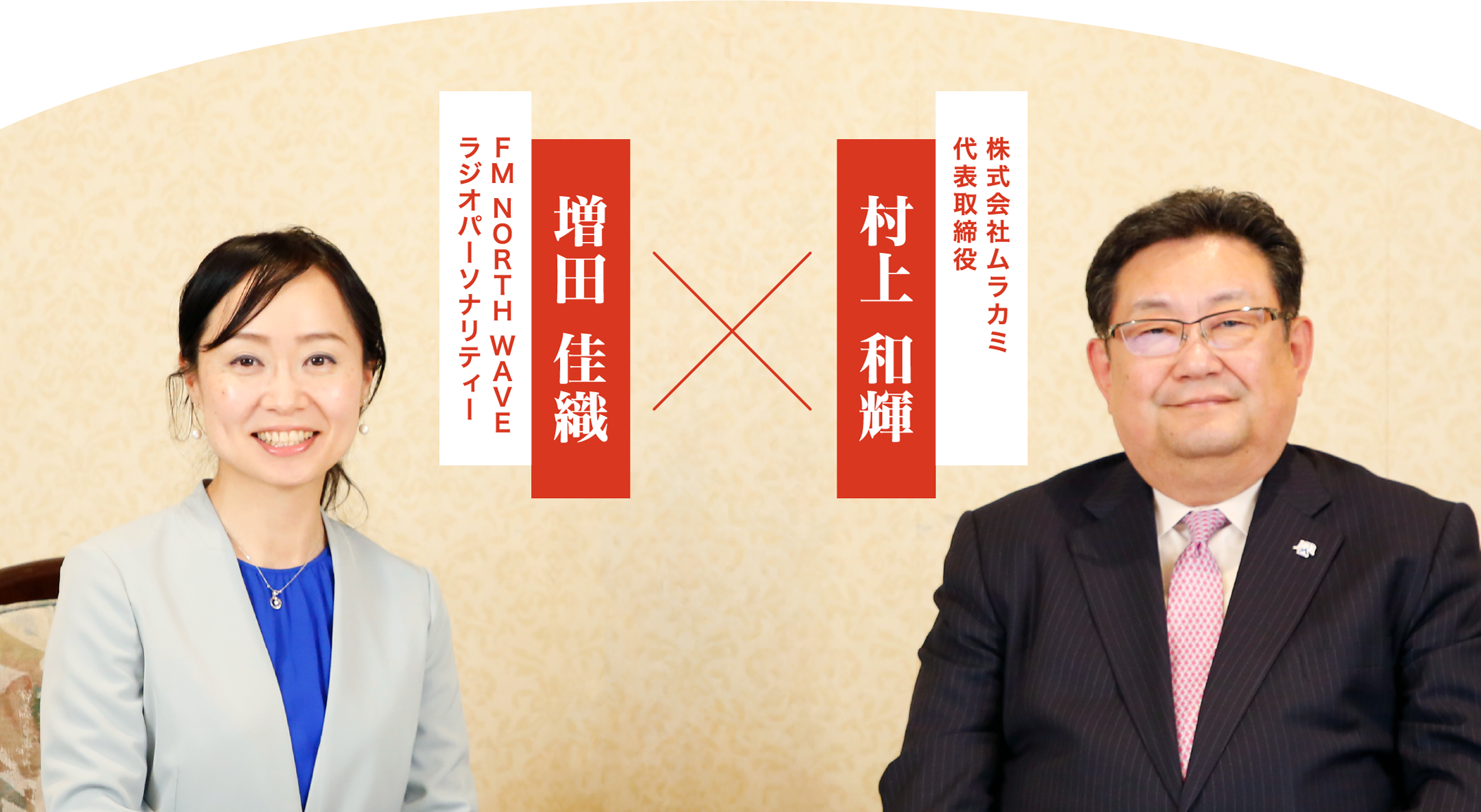

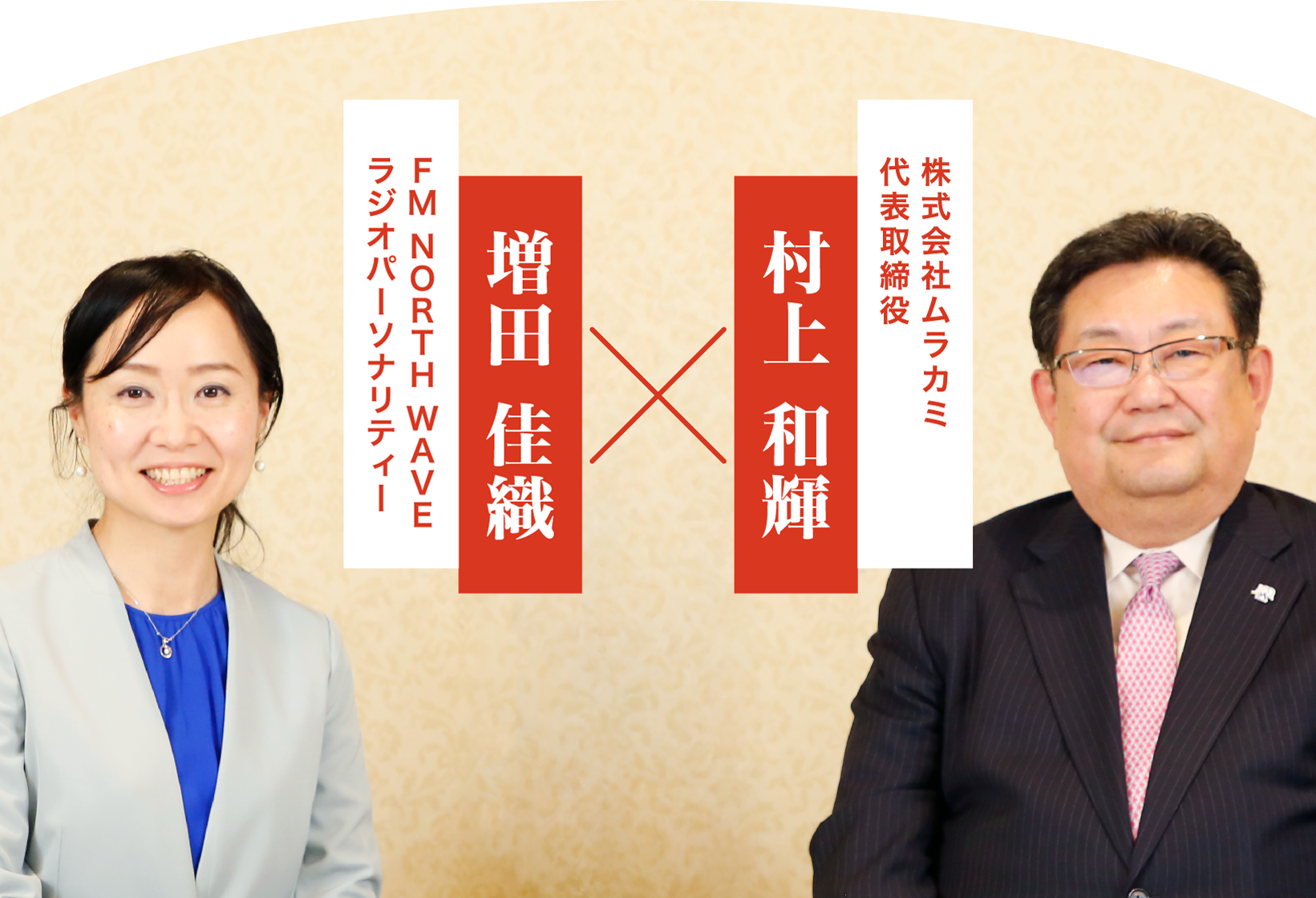

FM放送のパーソナリティーを務める

増田佳織さんは北海道の浦幌町出身。

弊社代表取締役村上和輝とは

ラジオ番組を通じてご縁があります。

道産子同士の二人が

人との出会いやご縁、

そして生まれ育った

北海道への思いなどを語り合いました。

創業100周年おめでとうございます!

株式会社ムラカミが創業されたのが1925年ですので、大正から昭和へと元号が変わる頃になります。日本が大きな転換期を迎える時代に、会社は産声を上げたのですね。

それから100年というと色々なことがこの長い年月であったと思います。

本日は株式会社ムラカミが親子三代に渡り大切にされてきたご縁についてお話をお聞かせください。

私はすべてにおいて人と人とのご縁が大切だと思っております。たくさんのそうした縁が結びついた歳月のおかげで創業100年周年を迎えることが出来ました。

私が30年前に札幌に戻ってきて、父のもとでいろいろと仕事の手伝いをし、現在は社長を務めておりますが、やはり父にもあった社長としての苦労を感じる毎日です。

私がサラリーマン時代には、仕事先で創業者の祖父を知っている人がいらして、そういった方々に可愛がられ、その後札幌に帰ってきてからもそこで繋がったご縁は今も続いています。 振り返ると祖父から父へと紡ぎあげたご縁があったからこそ、ここまでこられたと考えます。

100年という歳月の中には、様々な出会いと別れがあったでしょうけれども、たくさんの方々の支えが今日のこの姿があるのだとつくづく思い、感謝しているところです。

北海道に開拓使が置かれてから156年になります。北海道で100年続く会社はそう多くはありません。会社の創業期は麻繊維を加工するのが本業とお聞きしました。明治の中頃から戦後にかけては麻が北海道の主要産業だったということを私も今回、初めて知りました。そうした時代の中で初代のおじい様からそしてお父様と、株式会社ムラカミはその一端を担っていたのですね。

そうですね、明治の中頃より先人たちが払った努力のおかげで麻(亜麻)が北海道の広い範囲で採れるようになります。弊社のホームページにも載せましたが、もともと祖父は福岡県の黒田村(現在のみやこ町)の出身です。その黒田村から出た人に「日本製麻業の父」と云われ日本の麻産業の礎を築いた吉田健作さんという大先輩がおられます。彼は北海道初となる製麻工場(北海道製麻会社)の創業に深く関わります。そうした縁から、同郷であった村上の親族が技術者として北海道に呼ばれて来たという事情が、今回100年の歩みを追う中で明らかになりました。

創業当時の社名は村上和三商店と云いました。戦後に株式会社村上繊維工業に変更、そして現在の株式会社ムラカミとなりました。古い桑園地区の地図には村上麻工場と書かれています。

子どもの頃の記憶ですが、会社の工場で繊維をガシャガシャと紡績していたのも、ミシンで色々な布製品を縫製していたのを覚えております。

戦後、祖父は室蘭で200名ほどの職工さんを使った紡績工場を経営したとも聞いております。私もこのようなご縁から東洋紡績の関連商社に入社し、繊維のことを勉強させていただきました。

私は現在フリーアナウンサーとして、人に笑顔や、幸せを届けたいなという思いでお仕事をしています。振り返るといろんな人との出会いや温かいサポート、勇気をくれる応援など、そうしたご縁があって今こうして仕事をしていられると感じています。

私がパーソナリティーを務めるラジオ番組も今年11年目になりまして、その中で、村上社長にもゲストとしてご出演いただきました。そうしたご縁から広がった企画として、防災関連のイベントをサッポロファクトリーで開催した際に番組とコラボレーションしていただきました。その節はありがとうございました。

こちらこそ貴重な経験をありがとうございました。

村上社長は現在三代目ということで、社長になられてからは何年になられるのでしょうか?

社長になって21年目で、札幌に戻ってからはもう30年ですか。

1994年10月に札幌に戻ってきた翌年の1月17日に阪神・淡路大震災がありました。その時に札幌市でも防災用に毛布を備蓄するという計画があり、弊社が受注させていただきました。その毛布を製作している会社に検品検査に行った時に知り合ったのが船山株式会社の秋山さんという方です。話をしていくうちに秋山さんが祖父のことを知っていて不思議に思い聞いたところ、船山株式会社の創業者と弊社の創業者 村上和三が、親友だったという話でした。

社員にも話すのですけども、雲の上でじいさん同士が「孫が帰ってきたから、秋山に面倒をみさせるか」って秋山さんと結びつけてくれたのかなと。(笑)

そこから、船山株式会社の北海道の総代理店として防災事業に力を入れはじめて今の株式会社ムラカミがあると思うと、本当にご縁だなと思いますね。

ご縁という言葉だけでは片付けられないような神がかり的な出会いですね!

お父様から引き継いだお仕事と、村上社長ご自身が作り上げてきたお仕事があると思うのですけれども、印象深いお仕事はありますか?

おかげさまで祖父や父が築いてくれたベースがあったからこそ、繊維事業では消防や警察などの制服や装備品を納めさせていただいております。今では新しいことにも様々にチャレンジし、新しいご縁も生まれています。例えば、海外事業として共和町で採れるメロンの輸出をアジア圏で行っています。地元である北海道の良いものを世界へ届けたいという思いをもって事業展開をしています。

私は株式会社ムラカミさんとお仕事させていただいて数年になりますが、防災事業という印象が強いのですが、実は始まりは麻繊維の関係で、そしてその麻繊維が北海道の一大産業だったというのは道産子の私自身も知らないことで、株式会社ムラカミさんの歴史を通して北海道の歴史も学ばせていただいています。

私自身で言うと生放送の仕事をしている中で、胆振東部地震が起こりブラックアウトで電源が戻らない状況で非常電源の灯る薄暗い中で生放送を続けたのはもう本当に忘れられない経験ですし、味わったことのない不安でした。生放送が終わったと同時に血液がサーっと体中を回っていった感覚と、すごく緊張感があったのを覚えています。そんな時にも株式会社ムラカミさんは、地元の北海道で防災品を扱う商社として大きな役割を果たしたと思うのですがどうでした?

そうですね、夜中2〜3時に揺れて、電源が落ちて、ブラックアウトになりました。

まず社員とその家族の無事を確認して、あのような状況でしたから「無理する必要はない」と言いましたが、商売柄もあってか信号も復旧していない中、社員全員が出勤してきてくれました。そこからは電話連絡で各自治体やお付き合いしている会社から、物資供給の依頼が次々と入りました。翌々日には厚真町にかき集められるだけの支援物資を社員で手分けして届けました。ああした状況の中でもうちの社員は本当によく動いてくれました。これもいろんなご縁でつながった社員たちですから、本当にありがたい限りです。

先ほど話していただいた繋がりが本当に多大だったということなのですね。

村上社長ご自身も北海道を元気にしたいなど熱い思いというのはおありだとお聞きしましたが、社長の生まれは札幌なのですか?

もちろん会社のある札幌の桑園生まれで、桑園小学校に通いました。

会社も桑園ということで、地元での思い出などはありますか?

昔は会社の裏を通る鉄道も高架ではなくて下を通っていましたし、近くの踏切を渡り学校に通っていました。昭和40年代の桑園は国鉄の貨物集積場でしたから、たくさんの資材や石炭・コークスが山のように積んであって、冬は今より雪もすごく多かったのを覚えています。学校と自宅の間にちょうど会社があるものですから、学校帰りにしょっちゅう会社へ寄り道をしていました。

私は十勝の浦幌町出身で、もうすっかり札幌の生活の方が長くなりましたが、やっぱり今のこの私を育んでくれた大切な故郷ですし、自然豊かな町の風土と山の近くで育ってきたという経験が今の私の原点と思います。ですので、ふるさとには活気がある魅力的な場所であってほしいとう思いから、浦幌アンバサダーも務めさせていただいています。できるだけ積極的にふるさとのことはPRして、良いところを伝えていきたいという思いを個人的にも持っています。

社長には是非、桑園を盛り上げていただきたいですね。

そうですね。いま私は北海道神宮の桑園祭典区の代表委員も務めておりますし、地区には札幌祭りで曳く山車もあります。そうした伝統を子どもたちや、そして次の世代に残していくのも一つの役目と思っています。桑園小学校も私の父・私・息子と三代にわたってお世話になっていますので、地元愛は強いですね。

会社ではやはり桑園に限らず札幌・北海道・道外や、そして将来的には世界へ色々な商品を発信していけたらと考えています。

札幌以外のお話ですと、道北の名寄市にもご先祖との深い関わりがあるとか?

九州の福岡から祖父の一族が札幌に移り住んできたときに、祖父(和三)は札幌で繊維(麻)の仕事に携わり、他の親族は道北の名寄に入植して農家を始めました。現在、JA道北なよろ農協の組合長を務めているのが村上清さんで、私の親戚にあたります(曾祖父同士が兄弟)。

そうした親族同士のよしみもあって一緒に名寄の名産であるもち米を使った商品の開発を進めて、「すぐ炊けるお赤飯」を昨年11月に発売いたしました。これを作っている工場が島根県にあるアルファ食品という会社で、弊社も防災事業の非常食でお付き合いがあります。そのアルファ食品の社長がたまたま名寄で行われる収穫祭に来られて村上組合長とも親しくなり、そうしたご縁から3社で「すぐ炊けるお赤飯」作り上げることができました。

創業100年のこのタイミングで、それぞれの地でつないできたものが、また一緒になって商品開発のお仕事ができるっていうのが巡り合わせと感じます。

これからも新たなことにチャレンジしていかれると思うのですがムラカミさんの企業理念に「守って、創って、壊す」というのがありますが、こちらは社長自らのお言葉だとか?

そうですね、初代・先代がいて自分があるという中で、今までの歴史を守りながら、壊す=決して今までの既存のものを壊すのではなく、新しい改革を進めるということですね。

そういった改革や仕組みを変えることによって、新たな価値を創りあげていく。

弊社にはまだまだ伸びるチャンスは沢山あると思いますし、そして世の中・社会に役立てるチャンスもあります。今から20年前の80周年に、「守って、創って、壊す」を社是として掲げて、社員一同と仕事に向き合って参りました。

人生100年時代と言われます。私もいつまで代表取締役を務めるかは分かりませんが、この会社が110年、120年と続いて、今働いてくれている人たちや、これから働く人たちが株式会社ムラカミに勤めてよかったと思えるような社風を築き上げて行きたいですね。

増田さんはこれからどうなっていきたいとかはありますか?

私自身も北海道はやっぱり愛着のある場所なので、仕事の中で私の視点を通して、道内外の多くの方たちにこの北海道の素晴らしさを伝えていきたいですね。

終わりはないですよね、体が元気なうちはやっぱりずっと続けていきたいですよね。

そのためにも健康には気を付けたいなと!

私は不健康の塊なので。(笑)人生100年は私には無理かな。(笑)

もう気がつけば63歳になりました。

でも63歳って今だったらまだまだ現役の方も多いですよ?

今日も消防へご挨拶に伺いましたが、定年が60歳なので消防の署長もすべてみんな年下になりました。 この仕事を始めた当時は署長とか局長と呼ばれる方は雲の上の人でしたのに。

札幌へ戻ってきた若いころには、時代的にも古いしがらみや商習慣が残っていて、おかしいと思うところは遠慮せず、大先輩たちに意見を言わせてもらいました。(笑)

でもそういう方がいないと世の中は変わっていかないですよね。

壊すっていう言葉も最初強い言葉だなぁという印象でしたが、お話を伺う内に改革をやる人がいなければ変わらないですし、臆することなくできるというのが村上社長の強さなのかなと感じます。

時代の流れも早いなかで、その都度判断力が求められ、舵を切り対応できなければここまで長く続けられないですよね。

進化するということは変化できた人じゃないと難しいと思うし、生き残れません。当社も初代から引き継いで扱っているものは麻紐ぐらいで、今の売り上げは創業当時の内容とは大きく違います。変化できたことが株式会社ムラカミの進化に現在進行形で繋がっているのではないかと思います。

働き方も大きく変わり、情報も個人が発信できる時代になりました。これから先を読むのは難しいですが、人と人との「ご縁」は変わらずにありたいものです。

これからの時代はどこに向かうのか、そして株式会社ムラカミが100周年を迎え、これからもどのように進化していくのか楽しみにしております。

この度は貴重なお話をありがとうございました。

こちらこそありがとうございました。

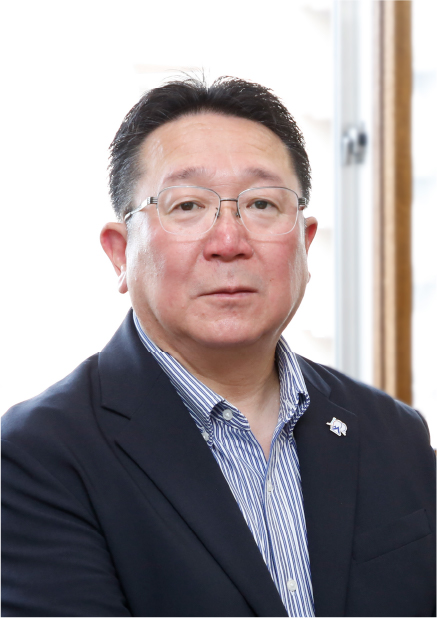

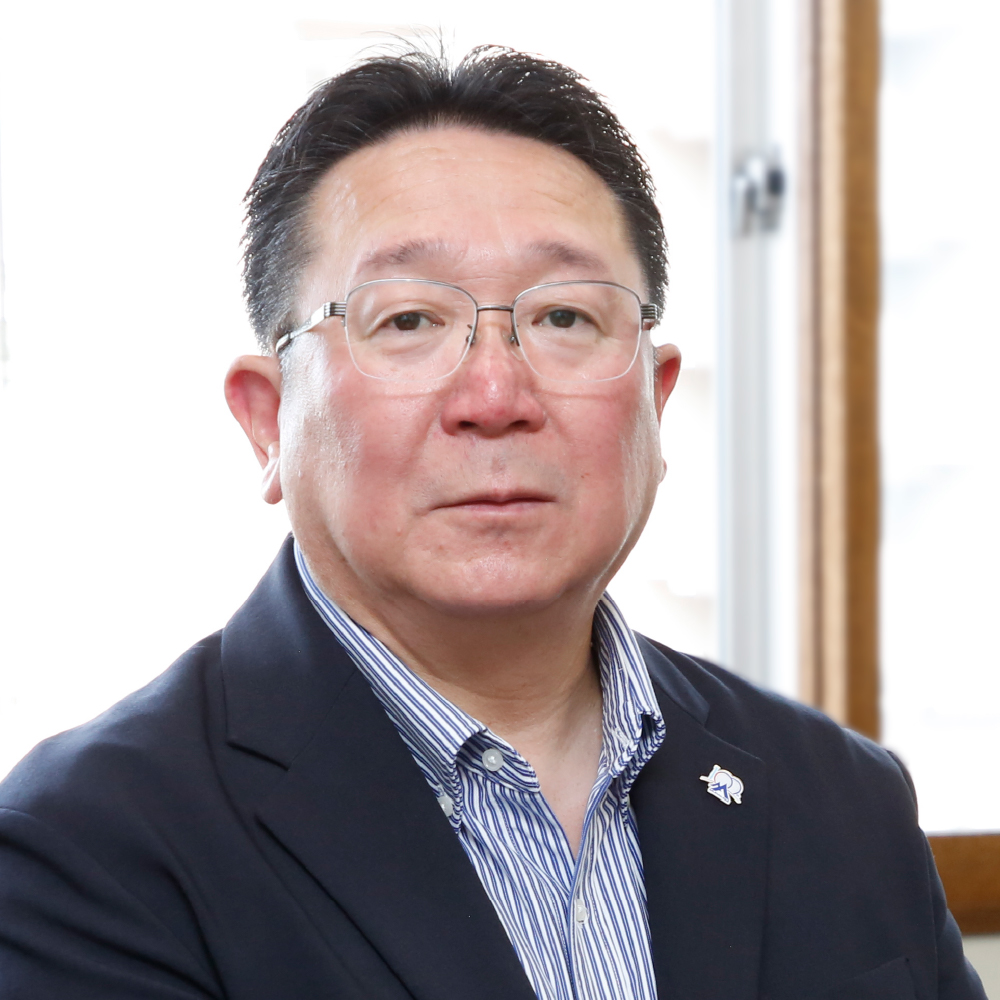

昭和41年(1966年)札幌生まれ

大学卒業後に東洋紡繊維系列の商社に勤務。現在は株式会社ムラカミの常務取締役として主に営業全般の指揮にあたる。

趣味・道の駅巡り、城郭。

思い起こせば、南川―村上さんと名前を呼び合うようになって今年で38年となりました。社長とは昭和63年(1988年)に東洋紡系商社の中での先輩後輩として出会い、社長は平成6年(1994年)の秋に株式会社ムラカミの跡取りとし札幌に戻りました。そして同じ札幌出身であった私に声を掛けて頂き、平成9年(1997年)に私は札幌へ戻って参りました。

今でも忘れはしないのは5月1日の出勤初日です。朝礼で正式に従業員に紹介して頂き、その朝礼終了後に当時専務だった社長から指示された仕事は、庭の木にある「カラスの巣落とし」でした。物干し竿を使ってカラスの巣を落としたのが私の株式会社ムラカミでの初仕事になります。

それから29年目、社長が平成7年(1995年)から事業として始めた防災ビジネスが官民問わず新たなマーケットを作り上げ、そのマーケットが広がるに連れて会社も成長していったことは間違いありません。現在においては扱い商品も多岐にわたり、社員も大変なところもありますが、マーケットの開拓を今後も変わらずに進めてまいります。

これからも社長を中心として私を含め社員一同がこの100周年を契機として今後の成長にするべく新たなスタートを切らなくてはならないと考えております。